Quelques éléments typiques du paysage fougerollais

Fougerolles présente des paysages caractéristiques, avec des éléments propres à son histoire, à sa région, à ses habitants. Ces éléments paysagers, en plus de participer à la diversification des vues, ont souvent d’autres rôles. Ceux-ci renforcent leur importance d’un aspect aussi bien paysager qu’écologique, historique, économique ou social. D'autre part l'évolution des activités de l'Homme a aussi engendrer la "fermeture du paysage" (enrésinement, enfrichement,...) et aujourd'hui de nouvelles problématiques de gestion paysagère en découlent. Voici certains éléments paysagers et problématiques développés lors de notre exposition : Les vergers traditionnels Les vergers modernes Les arbres isolés L'enrésinement Les friches L'abandon du patrimoine bâti ... mais aussi dans notre bulletin n°31 (parution en novembre 2004) : les haies, l'aménagement urbain, le patrimoine bâti, la pollution visuelle, le petit partimoine architectural,... |

|

| Les vergers traditionnels | |

D’origine humaine, le verger à haute-tige constitue néanmoins un écosystème original harmonieux du paysage et renferme de nombreuses espèces animales et végétales. |

|

|

Jusqu’au tournant des années 1960, le verger se présentait sous la forme d’arbres fruitiers complantés c’est à dire disséminés dans les cultures. Le sol était donc exploité soit en labours destinés aux céréales et à la pomme de terre soit en prairies de fauche ou pâturées surmontés d’une arboriculture très complémentaire. De nos jours les vergers haute-tige sont implantés presque exclusivement dans les pâtures ou les prairies. Ils permettent alors une double utilisation du sol puisque l’on peut faucher l’herbe ou faire pâturer du bétail sous les arbres. |

Arbres complantés en polyculture. |

|

La composition des vergers traditionnels est basée essentiellement sur le principe des mélanges d’arbres à fruits à pépins, alternés avec ceux à noyaux ; pommiers, poiriers, pruniers, mirabelliers, quetschiers, cerisiers, noyers. Conduits de manière à obtenir des troncs d’environ 1,80 à 2,00 m de hauteur, ces arbres constituent le verger à «haute-tige ». L’homme a valorisét biologiquement et économiquement ces vergers en créant de nombreuses variétés fruitières locales bien adaptées à nos terroirs. Les fruits de ces vergers ont la particularité d’être sains, riches en saveur, en arôme et en nutriments. Ils permettent également l’élaboration de produits naturels. Parmi ces derniers on compte les jus de fruits, les confitures, les fruits séchés, les compotes, les tartes. Les eaux de vie, les miels, voire certains vinaigres, tirent également leurs richesses de la variété des vergers. |

|

|

En plus d’être des producteurs de fruits aux qualités gastronomiques exceptionnelles, les vergers sont aussi des lieux de convivialité, des espaces de promenade et de découverte où chacun prend contact avec l’environnement naturel, vit les rythmes des saisons, suit le ballet des abeilles qui jouent un rôle si important pour la pollinisation des fleurs des arbres. |

Les vergers autour de la Croix du milieu de la Commune, lieu de promenade. |

|

Enfin le verger traditionnel est aussi un lieu d’habitation pour des espèces animales et végétales caractéristiques. Au niveau faunistique, on distingue trois classes d’animaux caractéristiques : les mammifères avec le lérot, la noctule (une chauve-souris), la fouine ; les oiseaux, qui profitent de ressources amlimentaires adaptées (insectes, petits rongeurs pour rapaces, fruits), comme le torcol fourmilier, le rouge queue à front blanc, la pie grièche à tête rousse ou la huppe fasciée pour les plus remarquables ; les insectes, très nombreux, avec les différentes espèces de papillons, mais aussi les espèces pollinisatrices (abeilles, ...), et malheureusement la présence d'insectes ravageurs, xylophages (mangeurs de bois) comme les scolytes. A Fougerolles, les arbres fruitiers haute-tige sont l’élément marquant du paysage. Au regard des fonctions qu’ils occupent, il est bien entendu primordial de les entretenir et de les préserver. |

|

Des agriculteurs organisés en CETA (Centre d’Études Techniques Agricoles) ont lancé au début des années 1960 des vergers expérimentaux en basse-tige (près de l’École de Beaumont et aux Chavannes). Des variétés locales de fruits furent greffées sur des « Saintes Lucie », sur le modèle des vergers producteurs de cerises de la vallée du Rhône et d'Ardèche. L’expérience fut peu concluante : le développement des arbres en hauteur n’était pas maîtrisable et on s’est aperçu qu’il fallait maintenir un espace de plantation bien supérieur (10 mètres au moins). Après la récolte exceptionnelle de 1968, on expérimenta la première machine à secouer : ce nouveau matériel permettrait à l’avenir de pallier les difficultés de la cueillette manuelle. De plus, cette mécanisation ne pouvait se faire que sur des sujets à haute-tige. Au tournant des années 1970, plusieurs producteurs organisèrent des vergers modernes. Ces beaux vergers, bien conduits, sont actuellement en pleine épanouissement (à Blanzey et au Roigire, à Beaumont, « Chez Jean DICOTET », au Prédurupt, à Croslières…). Depuis, avec le concours d’un centre technique alsacien « VEREXAL » et l’aide de différentes structures départementales, un nouveau verger expérimental s’est constitué au Prédurupt dans le cadre d’un GIE. Enfin de jeunes agriculteurs, grâce à une formation pointue de technicien et de gestionnaire, relancent la plantation de jeunes vergers en haute-tige conduits en association avec des herbages. |

Verger moderne basse tige aux Monts Durand (Bernard OUDOT). |

| Les arbres isolés | |

Arbre isolé au Sarcenot. |

Bien souvent, peu de chose, un petit détail, suffit à embellir une vue qui ne semblait au départ que très banale. Ce peut être tout simplement un arbre isolé ou un bouquet d’arbres dans un paysage nu, horizontal, sans envergure. Notre regard est attiré par cet élément qui rythme une étendue trop homogène ; les arbres isolés constituent des points de repère. De par leur situation, ils mettent en valeur leurs silhouettes : la forme pyramidale de l’Aulne, les boules du Noyer, l’aspect colossal du chêne… L’arbre isolé, en plus de son rôle paysager, s’avère utile d’un point de vue biologique, écologique et productif. Par exemple, il sert de relais (abri, nourriture, repos) pour la faune et produit des fruits. |

|

Dans les années 1950/1960, le Fonds Forestier National a encouragé la plantation d’arbres résineux comme l’épicéa du fait de son faible coût d’implantation, de sa croissance rapide et donc de sa rentabilité. Nombreux sont les propriétaires privés ainsi que les Communes et l’État à s’être engagés dans cette vague de plantation. On pensait redonner une vitalité à la filière forêt-bois. Malheureusement plusieurs risques n’ont pas été mesurés et aujourd’hui l’enrésinement est à l’origine de nombreux problèmes. Bien entendu, nous observons un problème paysager avec l’implantation de parcelles de résineux un peu n’importe où, sans véritable cohérence avec l’environnement proche. On les appelle les parcelles « en timbre-poste » c’est à dire des parcelles rectangulaires ou carrées disséminées et isolées dans le paysage d'une plaine ou dans les fonds de vallées. Souvent les caractéristiques (enracinement traçant, acidité des aiguilles,…) et les exigences (arbres préférant un climat d’altitude) de ces résineux n’ont pas été prises en compte et les règles d’opérations sylvicoles n’ont, de même, pas toujours été respectées (distances de plantations trop faibles, dépressages et éclaircies retardés,…). C’est pourquoi on assiste à des récoltes de bois en surabondance et, de plus, de mauvaise qualité. Les chablis de la tempête de 1999 ont témoigné de la prise au vent accrue du fait d’un rapprochement trop élevé entre les arbres et de leur enracinement superficiel (on observe des « galettes »). |

|

Le lit du ru se creuse. Les berges sont abruptes ; elles ne sont plus maintenues. L'arbre, à enracinement traçant, finit par tomber. |

Par ailleurs, les aiguilles, acides, entrent dans la composition d’un humus ou d’un substrat acide rendant le sol stérile de toute végétation entraînant, entre autre, la baisse de la biodiversité. La qualité des ruisseaux, traversant ces plantations, est également menacée par l’acidification et par conséquent la faune aquatique disparaît. Les berges ne sont pas tenues. Aujourd’hui, ces parcelles sont exploitées et parfois, malgré les contraintes qu’elles apportent au milieu naturel et au paysage, sont replantées toujours en résineux du fait de la facilité et du faible coût de l’opération, et de la difficulté d’y faire pousser autre chose… Un nouveau mode d’exploitation, provenant des pays nordiques, s’est fortement développé : l’abatteuse. Cet engin, entièrement autonome, piloté par un seul homme, abat, élague et façonne sans difficulté plusieurs dizaines d’arbres par heure. Malheureusement il dégrade considérablement le sol et les chemins forestiers par son passage en creusant des ornières considérables et en accentuant le tassement du sol, notamment par temps de pluie. Mais, là encore, la rapidité, le coût et la sécurité sur le chantier sont des facteurs déterminants dans les choix des sylviculteurs… |

|

Fougerolles, territoire rural à caractère agricole et arboricole, n’est pas à l’abri du développement des friches au regard des différents hameaux. Les friches résultent de l’absence d’entretien des prairies, des champs, des berges de rivières, de l’abandon de certaines cultures mais aussi parfois du patrimoine bâti ancien et puis de la baisse du nombre d’exploitants agricoles. |

|

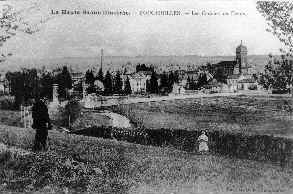

Vue générale de Fougerolles dans les années 1920 |

Même prise de vue en 2004 : on observe un enfrichement conséquent. |

|

|

Pourtant il suffit de défricher, ne serait-ce que quelques hectares, pour redécouvrir des éléments patrimoniaux (murets, terrasses, arbres remarquables, …) et de nouveaux ou d’anciens points de vue saisissants. Des souvenirs resurgissent alors du passé pour certains, comme par exemple aux Grand’Fontaines où un long travail de défrichement et aujourd’hui d’entretien annuel, a permis de remettre à jour ce magnifique lieu si important dans la vie quotidienne de l’époque où il constituait le point de rencontre du hameau du Prémourey. Le défrichement est une action qui doit être réfléchie. Défricher ne signifie pas pour autant tout arracher. Il importe de conserver une identité paysagère, c’est à dire de maintenir des haies, des bosquets, des arbres complantés, isolés, faisant l’originalité des paysages fougerollais. Les choix du lieu de défrichage, des arbres à abattre ou à conserver, doivent être pris en considérant les aspects paysagers, biologiques et écologiques. Le défrichage d’une zone sous-entend également son entretien par la suite en adoptant la fauche ou le pâturage. Au Petit Moulin (Circuit patrimoinial), la micro vallée créée par le ruisseau des Gouttes se ferme chaque année un peu plus. Dans ces prés, humides et pentus, la fenaison se faisait manuellement, à la faux, au râteau et à la fourche. Avec la mécanisation, dans les années cinquante, ce fut l’abandon de cette activité ; la friche s’est installée avec la prolifération d’une espèce exotique de plus en plus conquérante : la renouée du Japon (plante très envahissante, introduite en Europe au début du 20ème siècle, voir article de Michel CHARAUD dans le Bulletin n°29 de l’ADEF). Cela a contribué également à la disparition de l’écrevisse à pattes blanches, espèce emblématique sensible à la détérioration de son milieu de vie. Des plantations de résineux et diverses essences de feuillus recolonisent les versants tandis que les bas-fonds humides sont conquis par une grande diversité de végétaux pionniers nitrophiles : ronce, sureau, saule, frêne, aulne, charme, érable, merisier, noisetier, tremble,… |

|

|

Afin de contenir le développement rapide de ces végétaux, l’agriculteur des lieux a choisi d'y faire pâturer une race bovine originale : l'Highlander. Cette race, rustique, est d’origine écossaise. Elle a un large régime alimentaire très diversifié et de plus est reconnue pour sa facilité d’adaptation à tous les types de terrains et sa résistance aux climats rudes. Cette solution a déjà été adoptée dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord et en Allemagne, pour la réouverture des vallées encaissées très en friches. |

|

Il n’est pas rare aujourd’hui d’assister impuissant à l’abandon et la détérioration d’un bâtiment pourtant si caractéristique, qui mériterait d’être réhabilité. Ces abandons résultent d’un exode rural toujours d’actualité, parfois d’un manque de financement ou d’aides aux propriétaires pour rénover ces bâtiments dans le respect du style traditionnel plus coûteux que la construction avec des matériaux modernes… C’est pourquoi, avant la détérioration totale de la construction (nécessitant alors de gros travaux de rénovation, coûteux) il importe d’entretenir dès à présent et dans les années à venir ces éléments caractéristiques que sont les fermes à charri, les chèlos, les fours à pains, les fontaines-deuilles, les croix et autres oratoires ou chapelles en intervenant régulièrement par de petits travaux de nettoyage, de renforcement, de mise en valeur, peu coûteux, et échelonnés dans le temps. |

|

Ruines sur l'ancienne RN57 (un espoir de rénovation?) |

Les Grand's Fontaines à Croslières, malheureusement peu valorisées. |

Respectons les richesses patrimoniales et les savoir-faire hérités de nos aïeux en assurant leur sauvegarde pour qu’à notre tour nous puissions les transmettre aux populations de demain qui, espérons-le, sauront les apprécier à leur juste valeur. |

|

"Murger" en bordure de route en montant "chez Jean DICOTET" |

A l’origine, les murets de pierres sèches, ou encore « murgers » (terme régional d’après Louis PERGAUD, écrivain originaire du Doubs, du début du XXème siècle. Cf. « La Guerre des Boutons ») étaient construits dans l’intérêt de marquer la séparation de parcelles en l'absence de talus. Nombreux sont les murets observables au parcours des différents hameaux de Fougerolles. Ils témoignent d’une organisation spatiale bien spécifique. Aujourd’hui, les murets de pierres sèches gardent, certes, leurs rôles traditionnels mais présentent également d’autres avantages. En effet, ils participent à la diversité et à la structure du paysage et sont donc en premier lieu un atout paysager. L’assemblage des pierres crée d’innombrables cachettes et refuges pour de nombreux insectes mais aussi et surtout pour les reptiles (lézards, orvets, …). Les « murgers » tiennent donc une place importante dans le paysage mais aussi dans la préservation d’une faune particulière. |

Pour plus d'information, retrouvez des articles complets dans le bulletin n°31 (possiblité de le commander).